仕事の事だけですと、堅苦しくなってしまいますので、私事の方も良識の範囲内で書いていこうかと思っております。つぶやきになってしまうかもしれませんが、まめに更新していきたいと思います。

ブログ一覧

ハリーポッター

理想

13年前に社会に出て使い始めた野帳 ↓写真は一冊目

野帳とは測量といわれる建設関係の工事で必ず使われる距離や面積や高低差等を計測し、メモや計算をしたりするメモ帳みたいなものである。

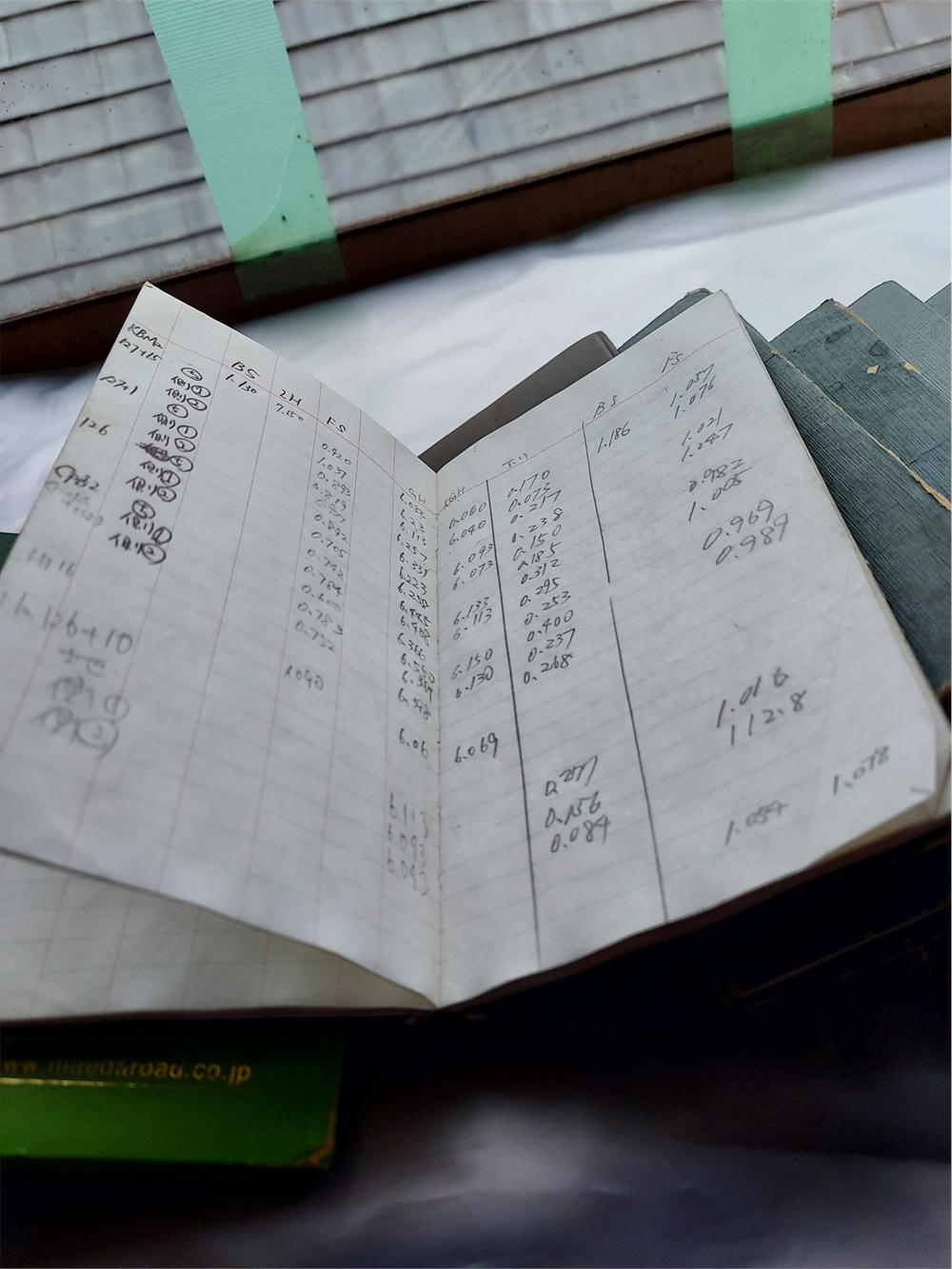

↑こんな感じ

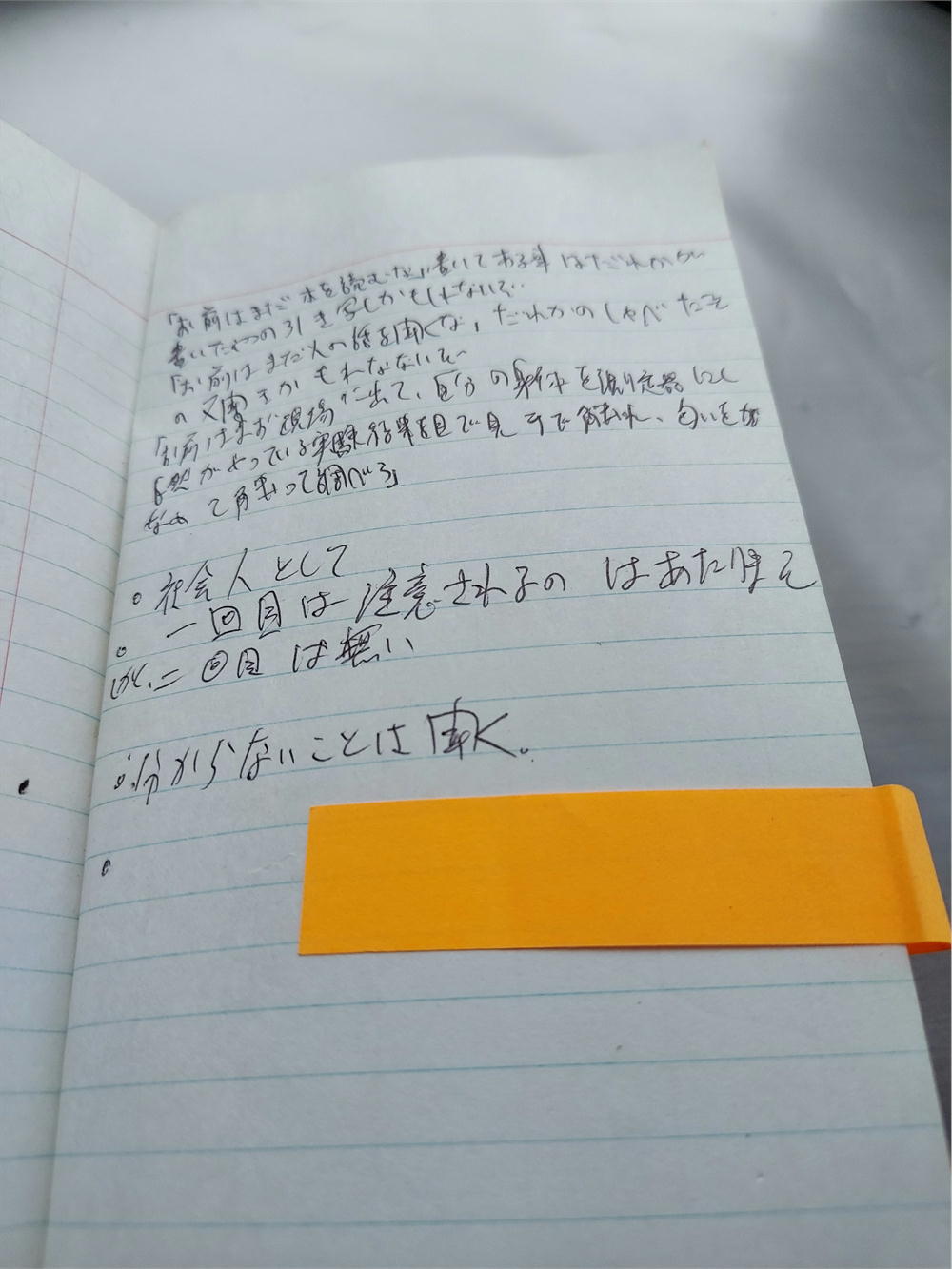

↑時には上司や先輩に言われた心に残ることなんかもメモってあった。

内容

「お前はまだ本を読むな」書いてあることは誰かが書いたやつの引き写しかもしれないぞ!!「お前はまだ人の話を聞くな」誰かの話したことのまた聞きかもしれないぞ!!「お前はまず現場に出て自分の身体を測定器にして自然がやってる実験結果を目で見て手で触れて、匂いを嗅いでなめて触って調べろ!!」

社会人として

一回目は注意されるのは当たり前しかし、二回目はない!

でもやさしい上司

最後は「分からないことは聞く!!」

自分の人生の中でつらいことがあるたび目標や理想をたて自分をアップグレードしようとしてきた。

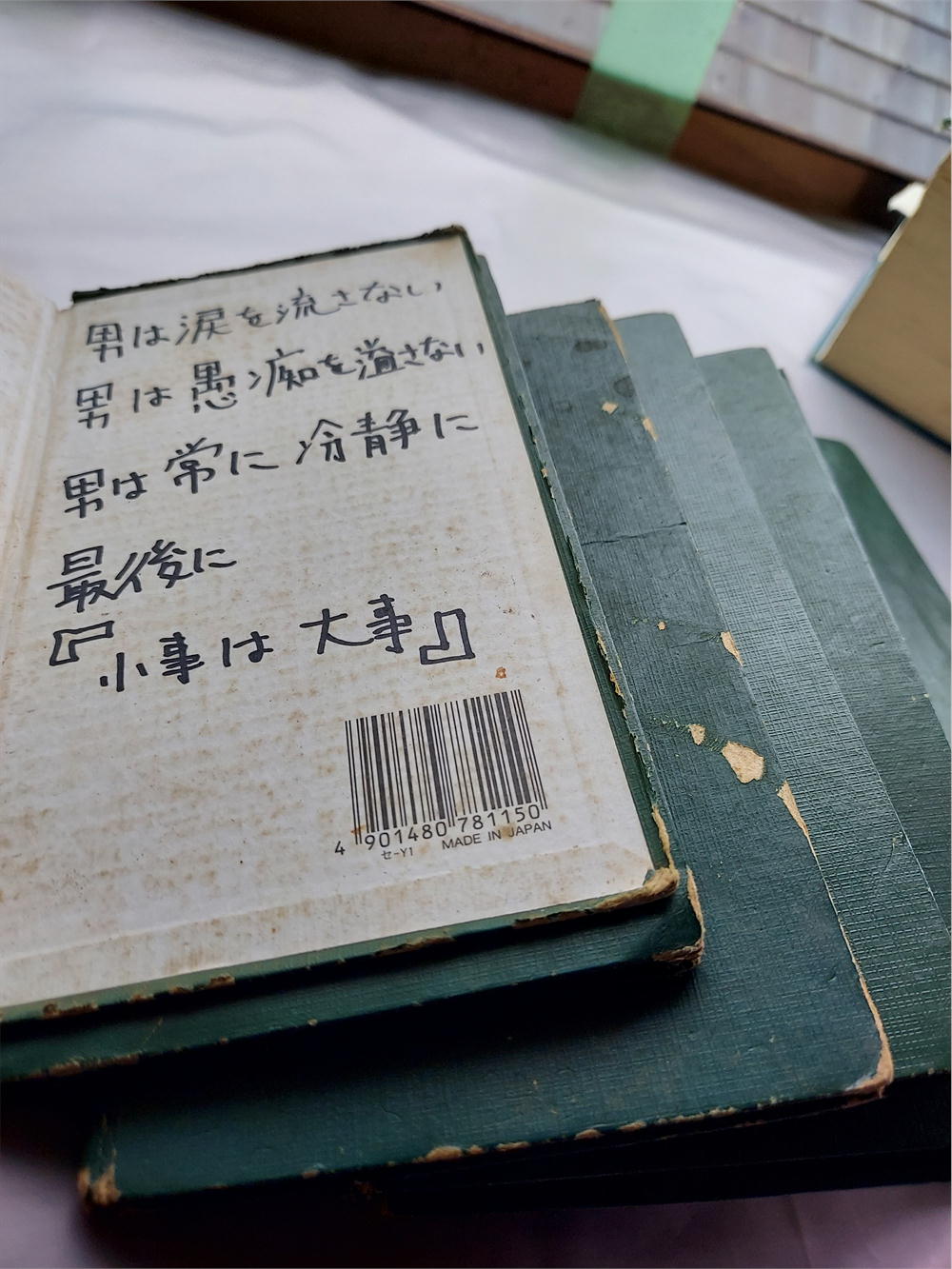

↑これは7年前に掲げた理想

あれから7年いったい何が変わったんだろう。

愚痴も涙も出ますよ人間だもの

ツバキ根回し

ツバキ剪定

桜の咲くころ

追いかけっこ

ツバキの剪定2

雨天時

手入れの頻度

木作りの過程1

樹木のいじれる時期は樹種ごとや作業ごとにそれぞれある(参考書等にも載っている)、ただ、その年の天候や気温また、近年の温暖化等により、多少のズレはしょうじているので経験に頼る部分もある。(現在は庭木の仕立てにおいて丁度樹木の活動期に入り休眠期よりも若干しなるので個人的には扱いやすい時期だといえる。)

今、根回しをしているツバキの移植の合間にイヌマキという樹木の仕立ててみる。

イヌマキは千葉県の県木である。丈夫で加工ができるため庭木としても用いられ、また、耐潮性にも優れているため、生垣等にも使用されている。

仕立て方は何通りもある。完成した樹姿も作り手によって変わる。お客様に気に入ってもらえて初めて商品になる。逆に言えば気に入ってもらえなければ、また存在を知ってもらえなければ、商品価値が無いことになる。

商品になるまでの(樹齢~加工の時間と労力)過程を考えるとまさに、ハイリスクハイリターンの商品だ。

故に加工~商品になるまで効率が良いと私が思うやり方で仕立ててみようと思う。

写真は左から(0時間)⇒(6時間)⇒(12時間)現在

作業は優先順位で行っているため、また手を掛けたら更新したいと思います。

ツバキの搬出

木作りの過程まとめ

木作りの過程2

木作りの過程に引き続き木作りの過程2をブログにあげげたいと思います。

どこが違うのかというと、作り方が違います。

前回は枝を矯正するのに竹を使っておさえていましたが、今回は縄のみで樹形を形成していきました。(3か所程竹も使用している。)

メリットとしては、コストカットと時短になります。

デメリットとしては、加工した枝が風や雪その他からの影響を受けてしまい、癒合に時間がかかってしまう事と細部まで細かい枝を誘引する場合に逆に時間がかかってしまう事があげられます。

実際に商品になるまで比較した事はありませんので、今回は比較をしてみたいと思います。

写真は完成後の表裏